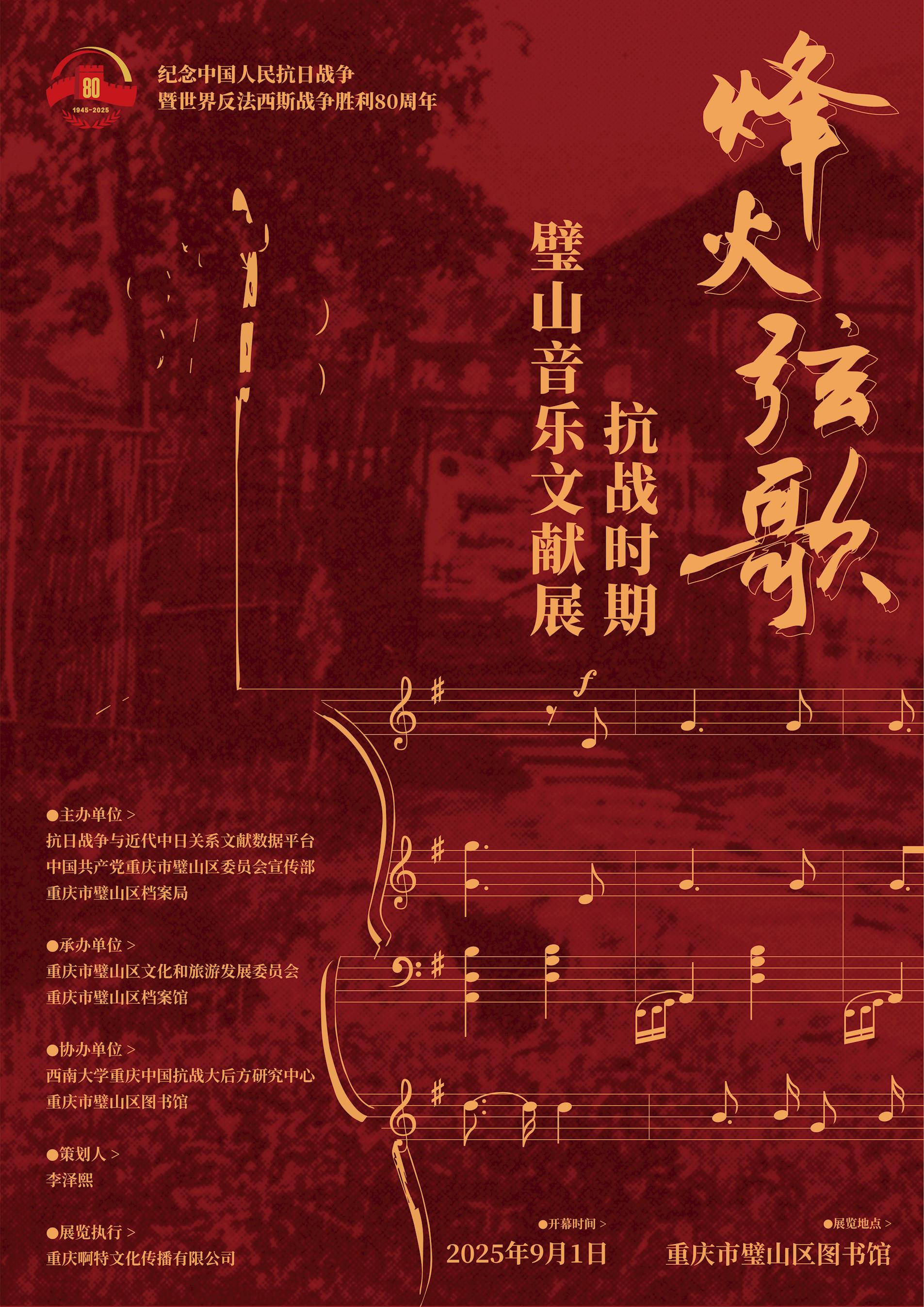

2025年9月1日,“烽火弦歌——抗战时期璧山音乐文献展”在璧山区图书馆正式启幕。本次展览由抗日战争与近代中日关系文献数据平台、区委宣传部、区档案局主办,区文化旅游委、区档案馆承办,西南大学重庆中国抗战大后方研究中心、区图书馆协办。

展览以“回望历史、传承文脉”为主旨,展出500余件档案文献、图片及实物,全景呈现抗战时期璧山作为“西南音乐教育重镇”的文化图景,以纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

以乐为剑:展览的深意与价值

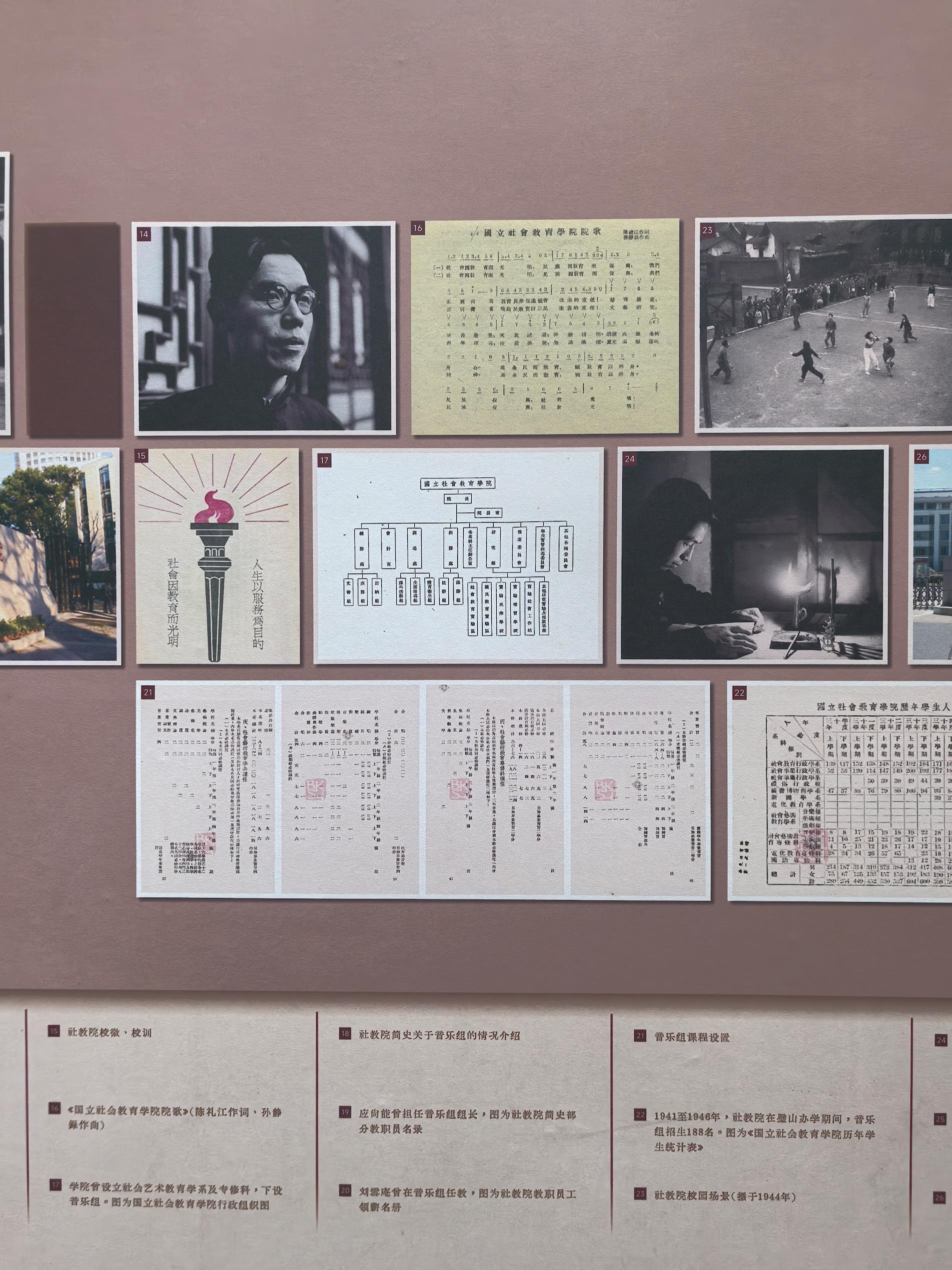

本次展览旨在挖掘璧山深厚的抗战音乐文化资源,将“烽火中的弦歌”转化为可触摸的历史记忆。抗战时期,璧山作为战时首都迁建区,汇聚了国立音乐院(今中央音乐学院)、国立上海音乐专科学校(今上海音乐学院)、国立社会教育学院(今苏州大学)等高校,成为西南音乐教育的“策源地”。展览通过梳理这段历史,不仅为纪念先辈们“以乐抗敌”的勇气,更希望启迪当代人:音乐是民族精神的载体,是抗战中无形的精神长城。同时,展览也为璧山文化建设及旅游资源开发注入历史内涵,使“烽火弦歌”成为璧山的鲜明文化符号。

五大板块:勾勒战时音乐经纬

展览以“烽火弦歌”为主题,分为“烽火巴渝·弦歌相和”“群贤毕至·乐教传承”“救亡强音·歌动山城”“黄钟律吕·纸上声涛”“桃李芬芳·乐脉绵延”五大板块,从“机构初创”到“人才辈出”,完整呈现璧山抗战音乐的脉络。

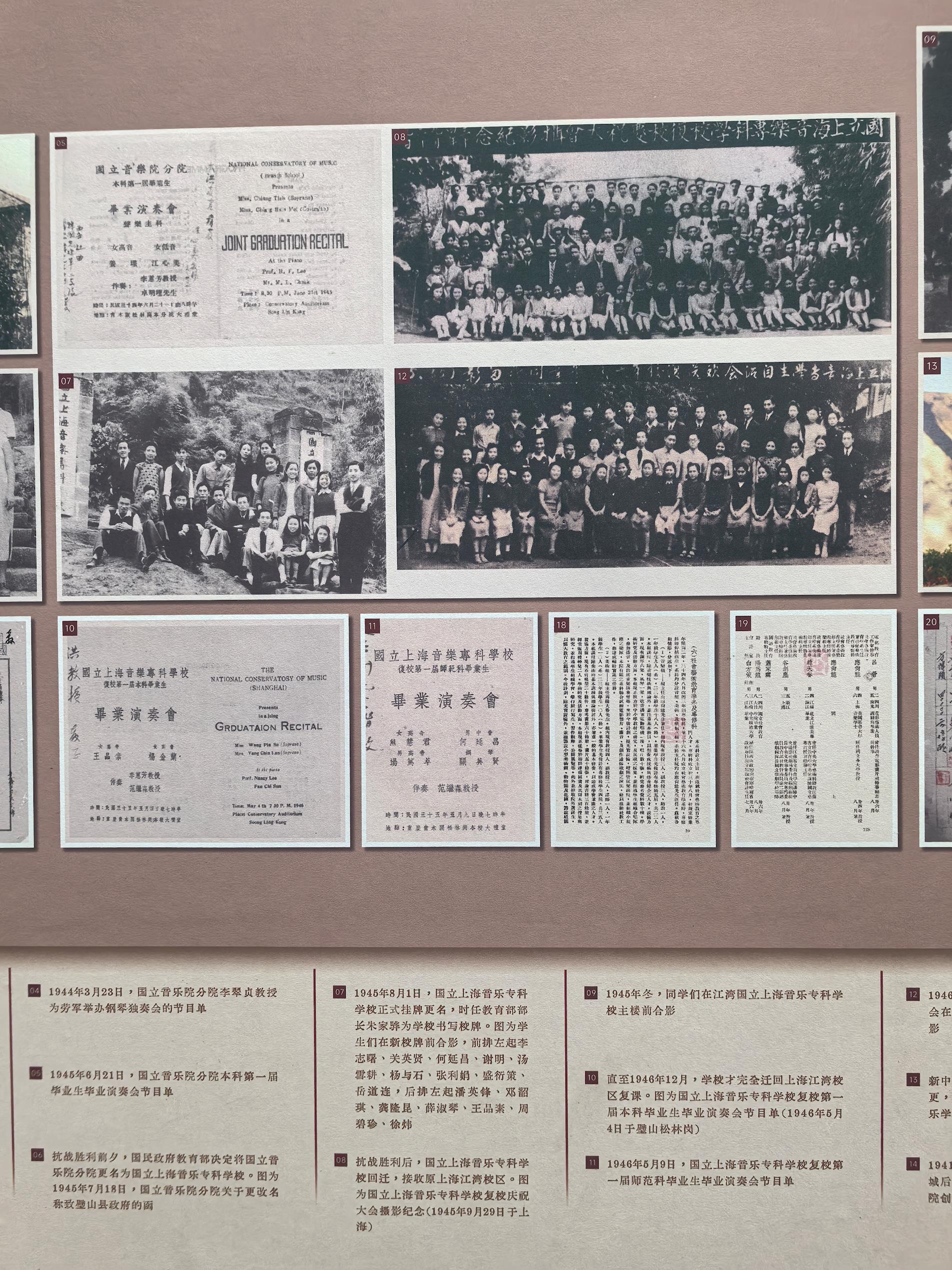

“烽火巴渝·弦歌相和”板块展示音乐机构档案史料,还原战时音乐教育场景。简陋校舍中,教师们安贫乐道,诲人不倦;学生们奋发图强,弦歌不辍。这些机构使璧山成为西南音乐教育的璀璨星河。

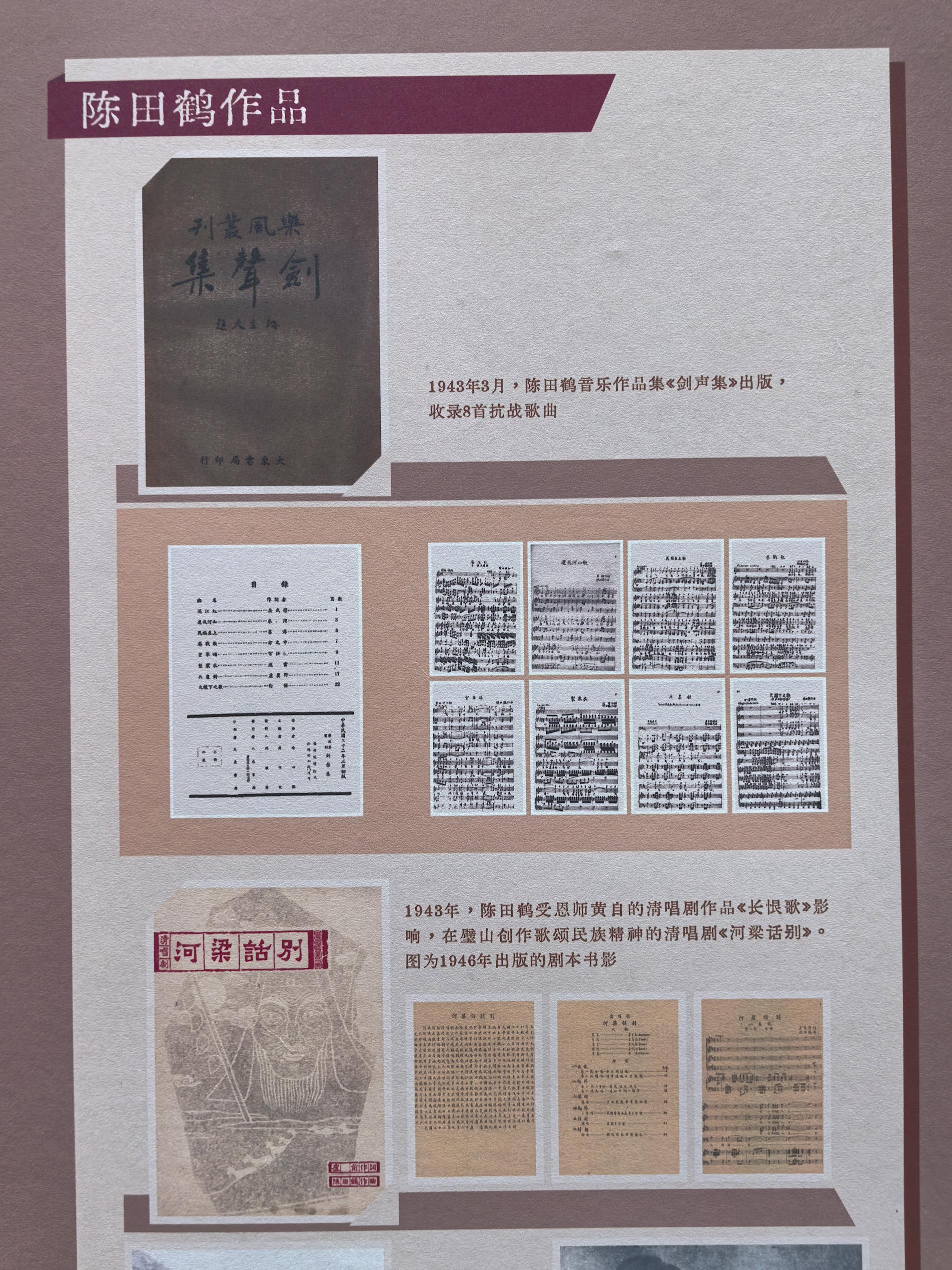

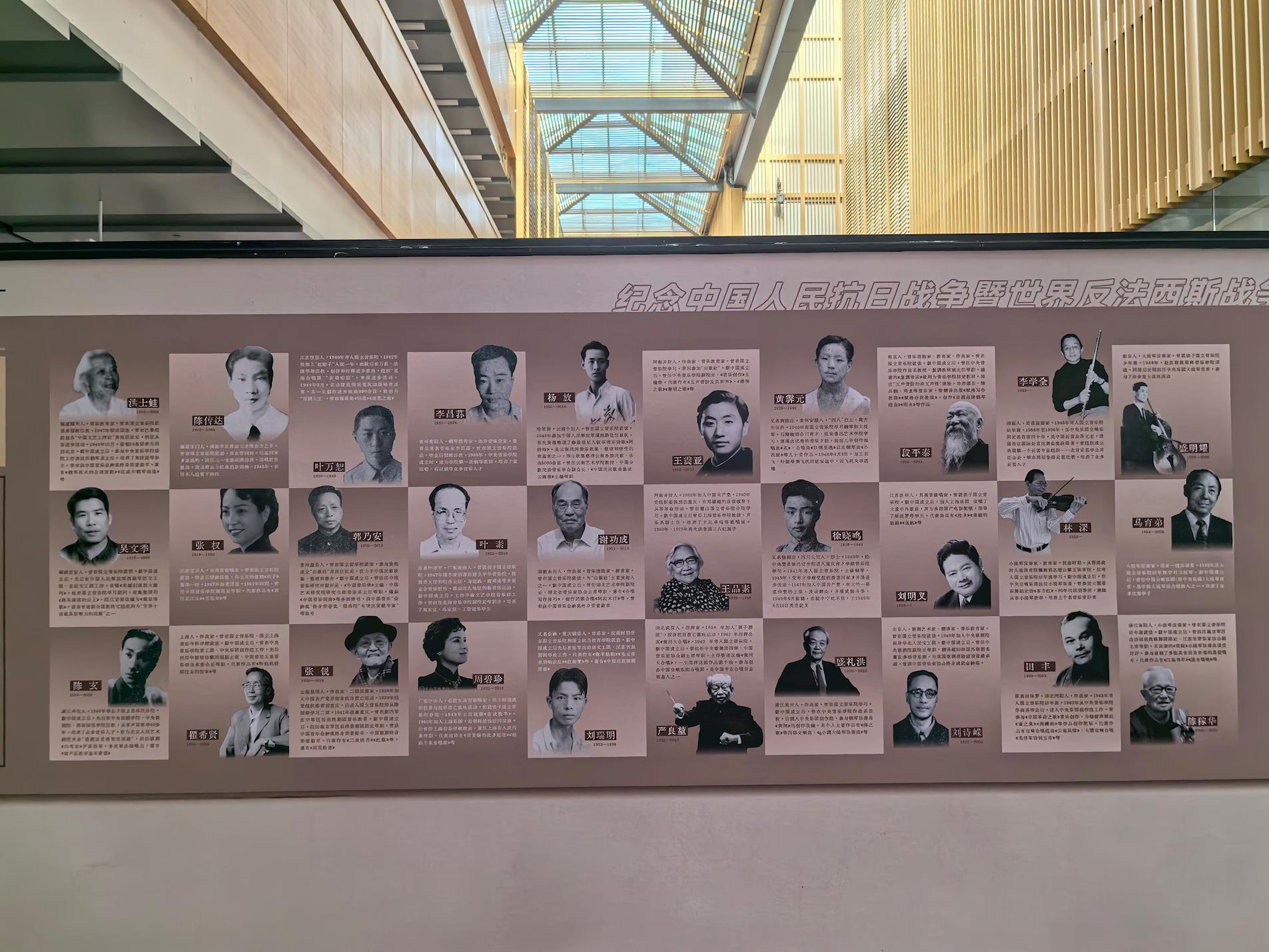

“群贤毕至·乐教传承”板块,“教师名册”上钤印着众多著名音乐家的印章,陈田鹤、杨荫浏、刘雪庵等30位音乐家的选介,彰显“师者何为”的担当。陈田鹤不仅主持教务工作,还兼任《乐风》编辑,更创作《民族至上》等抗战歌曲。杨荫浏深耕民间音乐,整理《中国音乐史纲》,以学术为民族音乐“寻根”……他们将“乐教”与“抗战”交融,用音符唤醒民众魂灵。

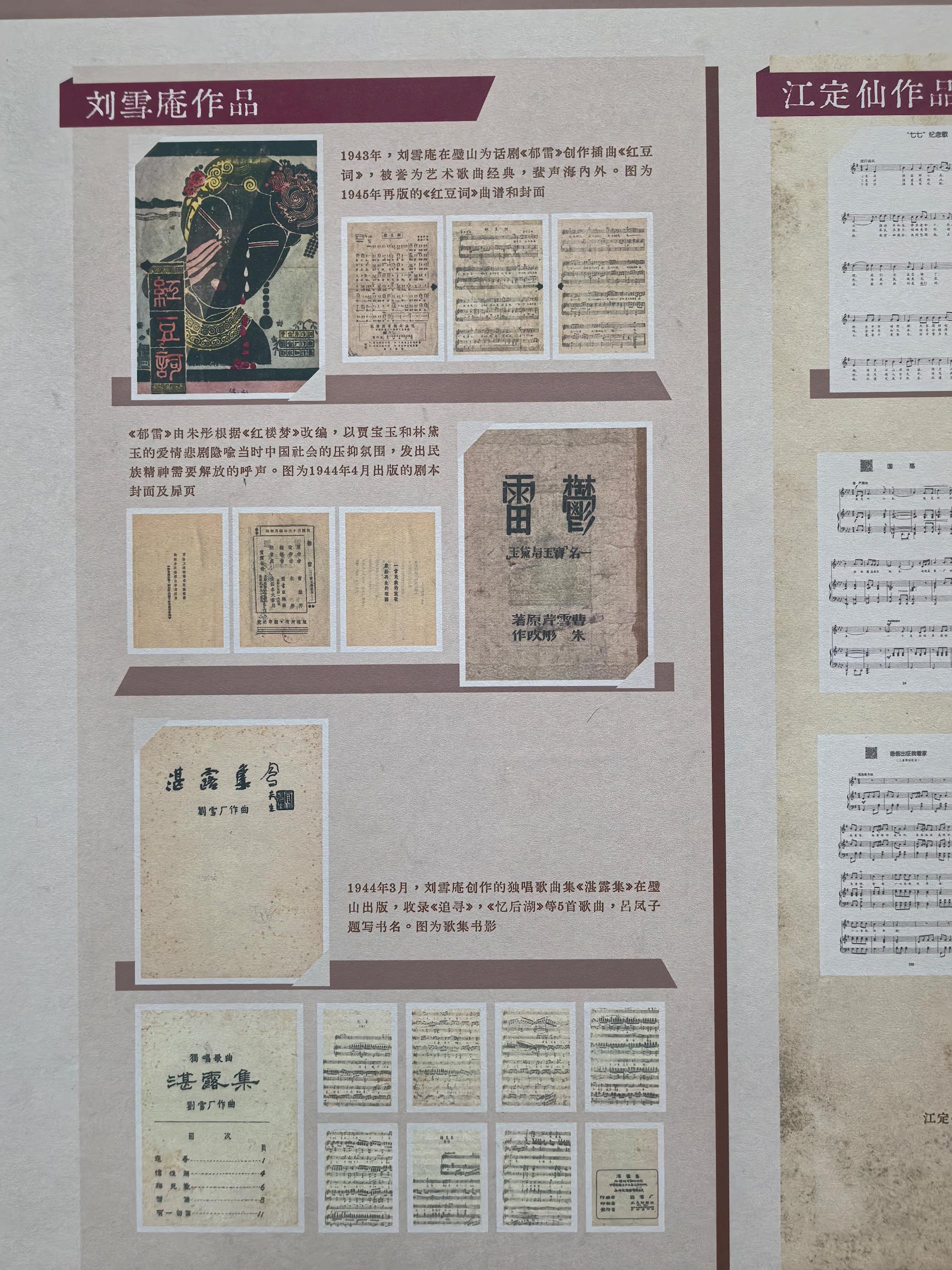

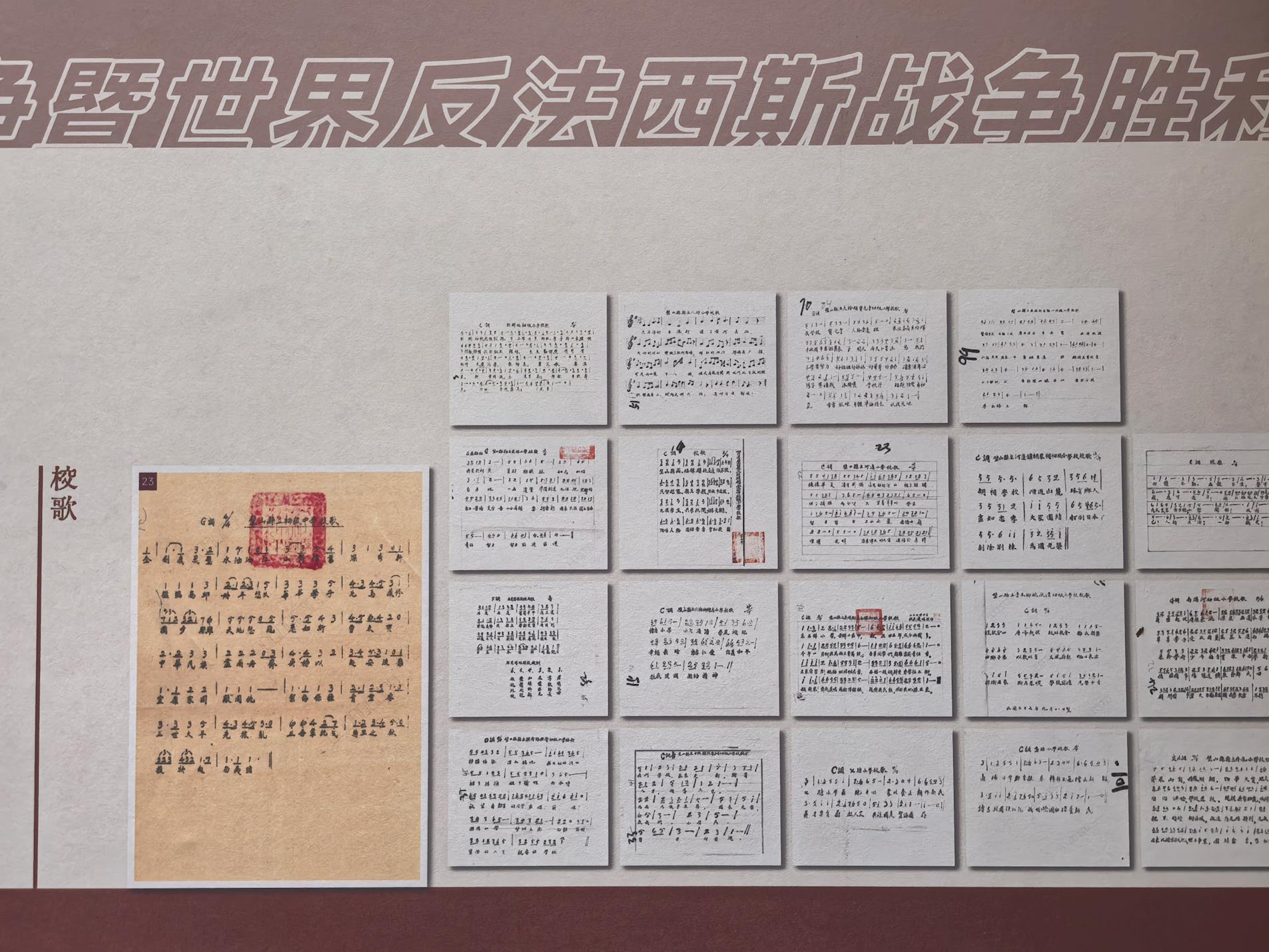

“救亡强音·歌动山城”板块中,刘雪庵为话剧《屈原》创作的配乐手稿、中国首部大歌剧《秋子》剧本、重庆“千人大合唱”海报及20余首璧山中小学抗战校歌,勾勒出“全民皆歌”的壮阔图景。当年,《屈原》的“雷电颂”与抗战呐喊共鸣,千人大合唱《歌八百壮士》响彻云霄,民谣《在那遥远的地方》在此整理编曲……音乐成为全民抗战的精神纽带。

特色展品:文献中的历史回响

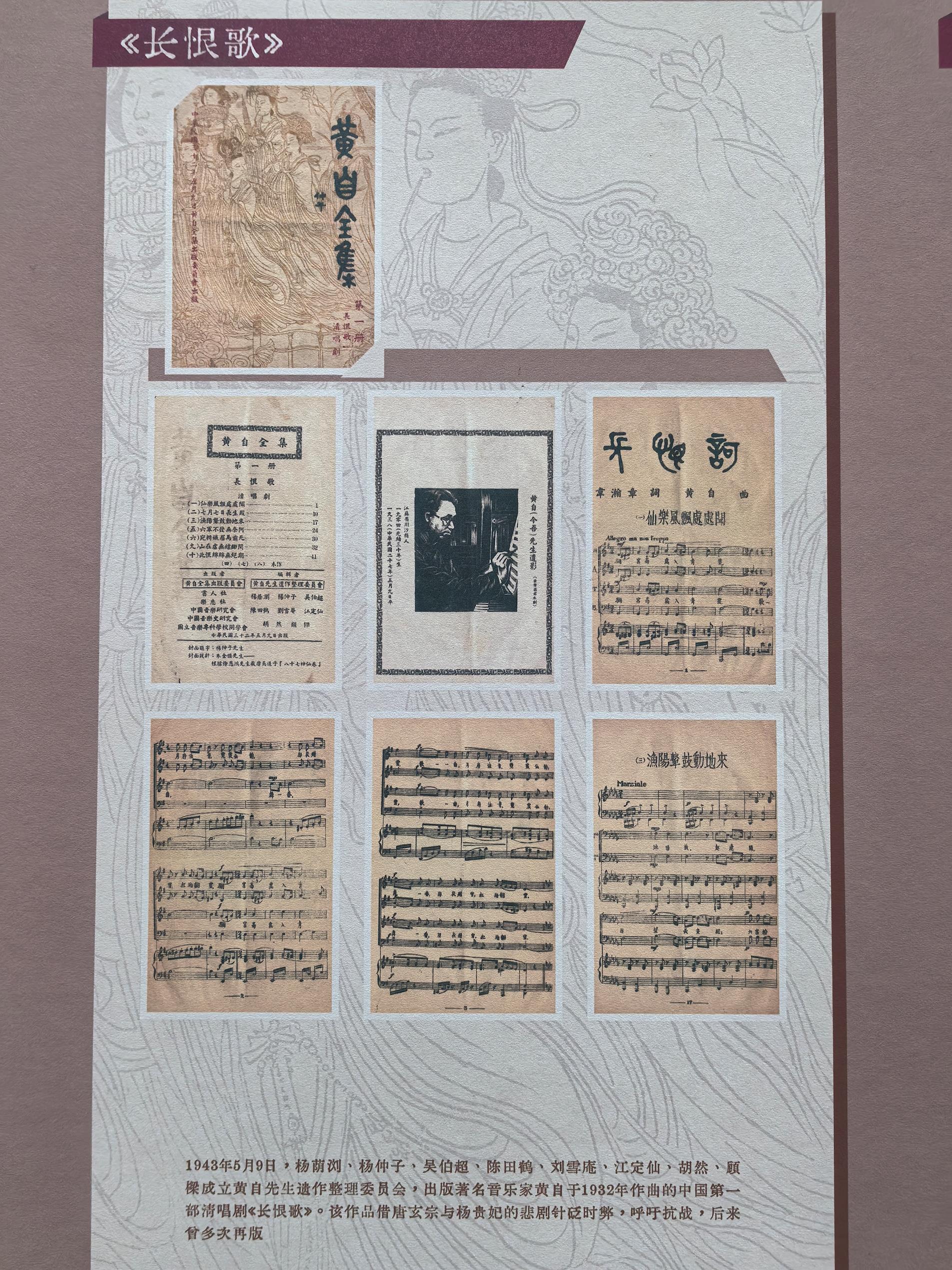

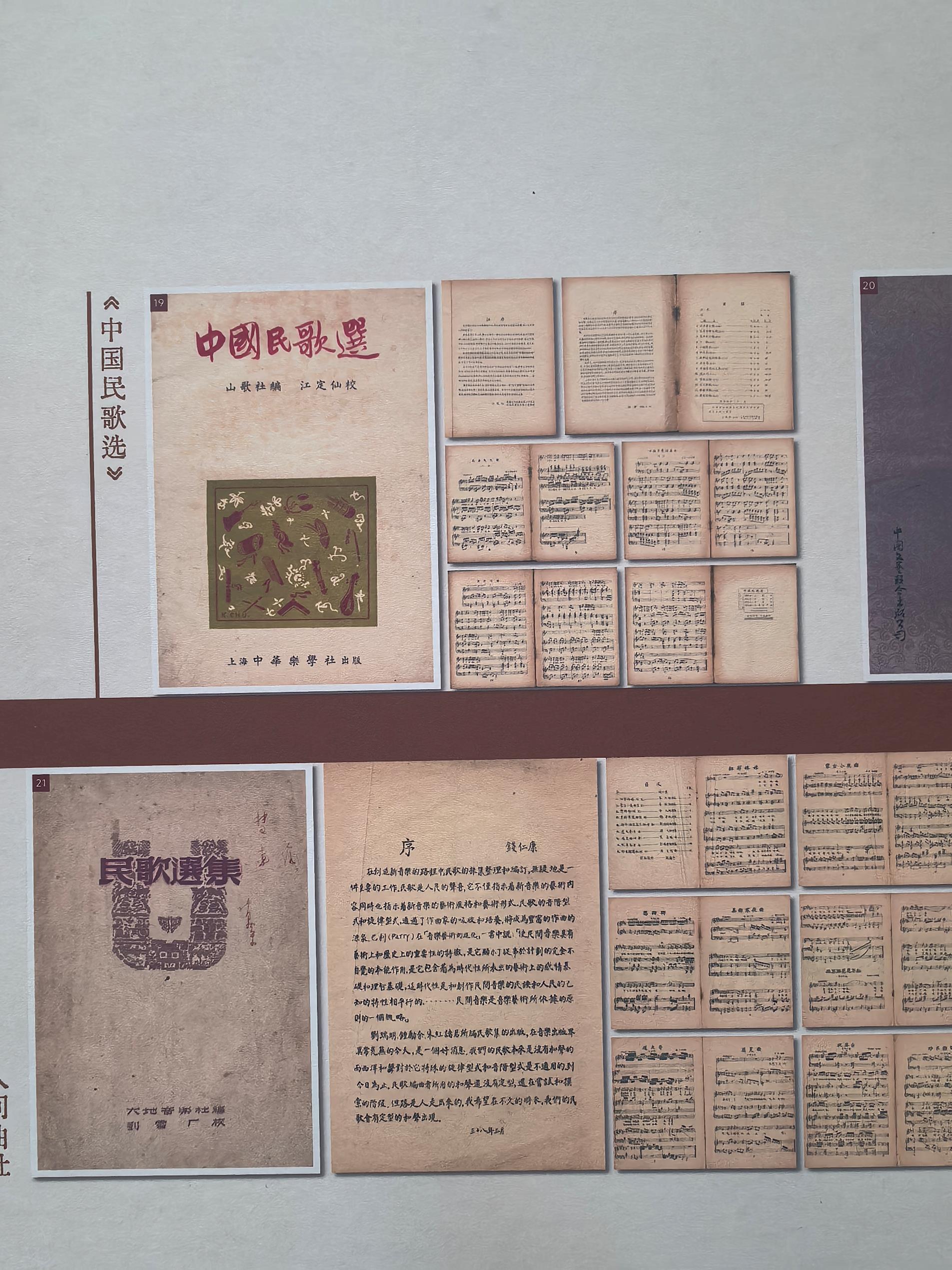

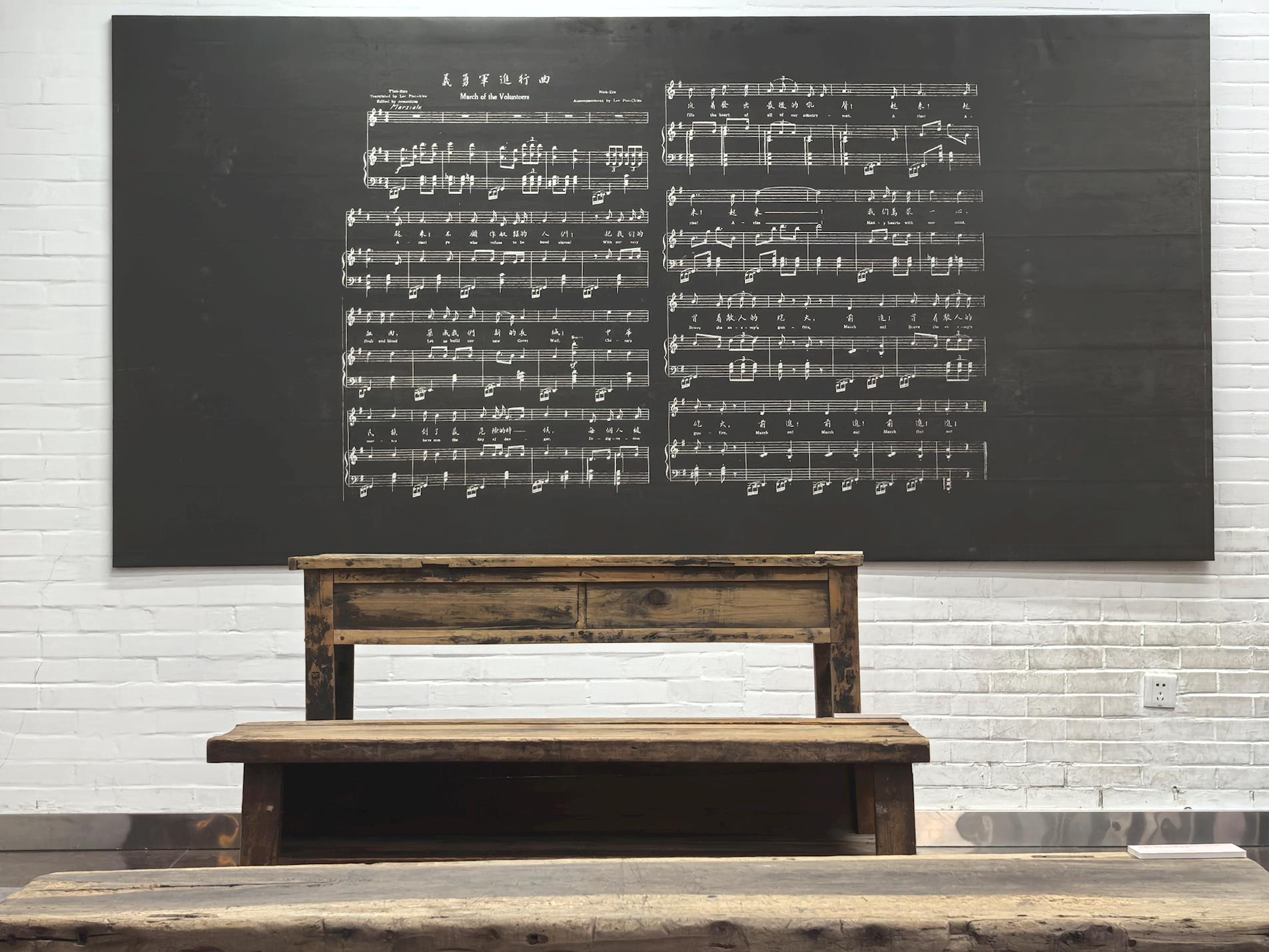

展览中特色展品深刻诠释“音乐与抗战”“音乐与教育”的融合。《义勇军进行曲》首版英译本,《新音乐》《乐风》《音乐月刊》等音乐期刊,以及音乐家于璧山创作的《剑声集》《湛露集》《红豆词》等作品原版,见证战时音乐界的“精神桥梁”——纸张传递抗战信念,串联四海知音。

展览陈列了抗战时期国立交通大学贵州分校在璧山办学时的课桌实物,营造浓厚的氛围抗战时期课堂氛围。档案文献里,吴文季(《康定情歌》采集者)、刘瑞明(《红梅赞》作者)、瞿希贤(《听妈妈讲那过去的故事》作者)、杨放(《阿诗玛》最早发掘整理者)等数百学子影像清晰可见。泛黄的曲谱、照片、油印教材与节目单,铭刻着战时音乐教育的坚守。这些档案印证,抗战时期的璧山不仅是音乐机构的“落脚点”,更是“音乐人才的摇篮”。从璧山走出的学子,以才华延续“璧山乐脉”,成为中华音乐的“薪火传人”。

正如展览后记所言:“抗战时期的璧山音乐,是用音符编织的精神长城。今日回望,我们不仅看见先辈们的勇气,更听见中华民族永不屈服的心跳。”璧山的“烽火弦歌”,既是历史的见证,更是新时代的精神财富——它昭示我们,音乐绝非“消遣之物”,而是“民族精神的铿锵之声”。

渝公网安备 50022702000145号

渝公网安备 50022702000145号