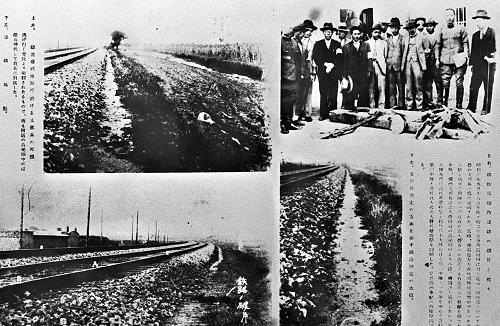

图片来源:中国军网

“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那满山遍野的大豆高粱……”每当《松花江上》的旋律响起,沉痛与悲愤便在心中翻涌。1931年9月18日,日本关东军炸毁沈阳柳条湖附近的南满铁路路轨,并嫁祸于中国军队,日军以此为借口,炮轰中国东北军北大营,制造了震惊中外的“九·一八”事变,这是日本企图以武力征服中国的开端,也揭开了第二次世界大战东方战场的序幕。此后,白山黑水间,无数中华儿女挺身而出,为保卫祖国山河浴血奋战。

《一百封革命家书》

★ 纸短情长,家国同在 ★

“烽火连三月,家书抵万金。”在战火纷飞的年代,一封封家书承载着革命先辈们对亲人的思念、对理想的坚守和对国家的忠诚。《一百封革命家书》精心挑选了一百封革命先辈的家书,从这些书信中,我们能看到赵一曼在就义前对儿子的深情嘱托,左权在战场上对妻子的牵挂与眷恋……这些家书,有的写于硝烟弥漫的战场,有的写于阴森黑暗的牢房,字里行间,满是先辈们对革命事业的坚定信念,对国家和民族的无私奉献。它们不仅是个人情感的倾诉,更是一部生动的革命历史教材,让我们真切感受到先辈们为了国家独立、民族解放,不惜抛头颅、洒热血的伟大精神!

《血火洗礼中的英雄》

★ 平凡身躯,铸就丰碑 ★

如果说家书是精神的火种,那么《血火洗礼中的英雄》则为我们再现了那燃烧的战场。这部作品聚焦抗战中涌现的普通英雄:有冒死护送情报的农民、有用身体堵枪眼的战士、有在敌占区坚持教学的教师……他们没有显赫的身份,却以血肉之躯筑起长城;他们用生命证明,中华民族从不缺乏脊梁,哪怕面对最凶残的侵略者,也永不屈服!

《万水千山》

★ 长征路上,信仰永存 ★

“九·一八”事变后,中国共产党率先高举抗日旗帜,号召停止内战、一致对外。然而,国民党当局却坚持“攘外必先安内”的政策,并于1933年秋对中央革命根据地发动了第五次“围剿”。面对敌人的围追堵截与生死考验,红军被迫踏上了史诗般的长征。《万水千山》以纪实手法再现了这一壮阔历程:翻雪山、过草地,突破重重阻碍。1936年10月,红一、二、四方面军在甘肃会宁和将台堡地区实现三大主力会师,标志着长征胜利结束。

长征的胜利,不仅保存了革命火种,更向世界宣告:一个民族只要有信仰,就能跨越任何艰难险阻。这种精神,在“九·一八”事变后的14年抗战中不断传承,最终汇聚成全民族抗战的磅礴力量!

图片来源:中国政府网

从“九·一八”的屈辱到抗战的胜利,从长征的艰辛到新中国的崛起,历史告诉我们:落后就要挨打,强盛才能安邦。

今天,我们重读这些家书、这些英雄故事,不仅是为了铭记过去,更是为了汲取前行的力量。当警报声再次响起,愿每个中国人都能挺起脊梁,以实际行动告慰先烈:这盛世,如您所愿;这山河,由我们守护!

【完】

渝公网安备 50022702000145号

渝公网安备 50022702000145号